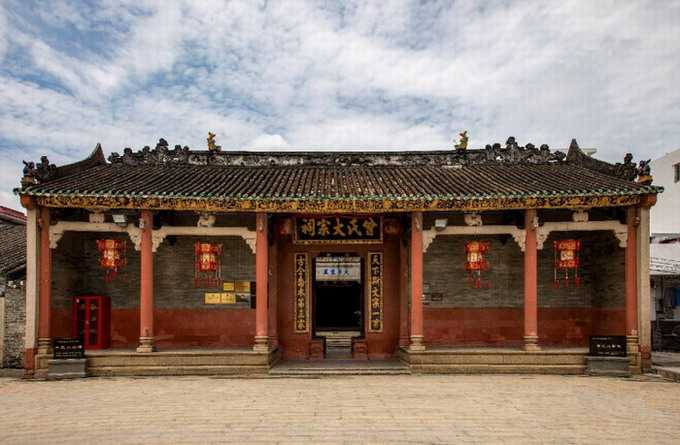

深圳曾氏大宗祠是深圳宝安区新桥村曾氏家族祠堂建筑群之一,属于曾氏家族供奉、祭祀祖先和聚会议事的场所,自古兼教学功能,是深圳建筑规模最大的广府式祠堂。坐落于宝安区新桥街道新桥社区深巷路北,与观音天后庙、维鲁曾公祠、古乔曾公祠和武术馆形成大片古建筑群体。始建年代失考,现存建筑是清嘉庆三年戊午(1798年)扩建而成,具有较大的影响力和历史价值。1984年9月6日公布为深圳市第二批重点文物保护单位时作过修葺,2002年7月17日公布为第四批广东省重点文物保护单位。

进祠穿越门楼即前庭院天井,一座四柱三门高大石雕牌坊映入眼帘,牌楼材料由雕琢细腻的花岗岩砌筑而成,四柱三间三楼仿木结构,每楼有三层花拱一层托斗,庑殿顶牌正脊中央有石刻寿桃云,两侧各饰鸱吻,垂正脊各雕饰一条龙图案。石仿木结构七踩如意斗拱,每柱前后有抱鼓石相护,抱鼓石是用一块完整青石雕琢而成。牌楼正匾横额上书写着“大学家风”四个苍劲有力的大字。因宗圣曾子撰《大学》一书,以此纪念圣祖曾子,又勉励后人承传良好家风,谨记先祖的教诲。右侧落款“大清嘉庆三年戊午冬初冬之吉立”,左侧署“堂下孙腾光拜题,应中敬书”等小楷。横匾两头有一手托鼎、一手抱芴的文臣浮雕像,横匾上篆顶石刻“贻典”两个字,左、右两间门额各书“体忠”,“行恕”。

牌楼背面正中匾横额也书写着“片石留辉”四个大字,右侧署“堂下孙煜拜题”,左侧署“堂下孙王雩敬书”。横匾两头各有云鹤展翅的浮雕,横额上一样石刻“止肃”两字,止肃揖是一种规格甚高的礼节,通常用在正式场合的迎接或欢送。 左、右两方门额各书“型仁”、“讲让”。牌楼总横跨度宽为10米,深进为3米,主高为7米左右。

整个石牌楼,设计独特,造型高雅庄重,浮雕上的文臣像和云鹤展翅图——鹤鸣九皋腾达之寓意也,用料讲究,做工精巧,栩栩如生,历经两百多年,依然丝毫无损,坚固如初。在阳光照射下,熠熠放射光芒,是深圳地区难得的花岗岩石建筑艺术的精品

关于册贻牌楼,据清嘉庆《新安县志》记载:“曾鹗,新桥人,附生,充山东孔圣庙掌书官”。山东孔圣庙就是衍圣公府。仿效朝廷六部,设六厅:司乐厅、掌书厅、知印厅、管勾厅、百户厅。 据孔府档案载:掌公府文书印信一员、正七品。具体掌管书孔府文移书写,管理衍圣公的表笺奏章,负责管理一切档案,办理上下文书、来往信件、布告、法令、信票、执照、咨文等文书等事宜,该员由衍圣公保举,咨请吏部题补,领凭任事供职。

嘉庆三年二月十三日,嘉庆皇帝亲临文庙行释奠礼,曾鹗随衍圣公晋京陪祀。文庙在京城国子监,顺治定都北京后立,庙内有大成殿,专门每年举行祀孔大典。大成殿正中祀先师孔子,南向。四配复圣颜子、宗圣曾子、述圣子思子、亚圣孟子,两两相对,东西向,侧立在先师左右。十二哲先贤闵子、先贤冉子、先贤端木子、先贤仲子、先贤卜子、先贤有子、先贤冉子、先贤宰子、先贤冉子、先贤言子、先贤颛孙子、先贤朱子,俱东西向,排在左右两侧“四配”的后面。

嘉庆皇帝从大成门中门,沿中轴路直行,由中门进入大成殿祭拜。奠帛、读祝文、三献、行三跪九拜大礼。接着,嘉庆皇帝亲临辟雍讲学。王公、衍圣公、大学士、九卿、詹事起居注官入侍。至圣后裔、五经博士、各氏后裔及学官、进士举人、荫生、贡监生等圜桥肃立。大学士苏凌阿、刘墉进讲《大学》大学之道在明明德在新民在止于至善。

他们讲毕,嘉庆皇帝发表御论,他说:《大学》一书,首言明德新民,而必皆止于至善。此道统之渊源,而内圣外王之纲领也。夫大人为学之道,在明吾本来之德。德赋于天,禀于性,具于心,至精至醇,广蕴圆神方智之体,故谓之明德。然此德者,人人之所同得,非一己之所私有,故必致力以明之,使无或为外物所蔽。既明矣,则思推而溥之,俾薄海生民,皆有以复其本来所同得者,咸与臻于大同之治。斯明德之效,见之于新民矣。欲明其德,必极于合天之心;欲新其民,必极于凝天之命,然后为能止于至善焉。人主照临天下,己德无不明,则民德无不新,上下皆能止至善,弥纶范围之能事毕矣。此修齐治平之全功。为学之道,孰大于此。为君者诚身体力行,于以希尧舜于变之风,其庶几乎。

嘉庆皇帝对进讲大学士祭酒,并衍圣公圣贤后裔、国子监官、观礼进士举人、荫生、贡监生等都有不同的恩赐。这一年,曾氏大宗祠里立起一个“大学家风”的石牌坊。牌坊为四柱三门三石雕镶坎结构,牌楼正匾横额上醒目刻着“大学家风”四个苍劲有力的大字。《大学》原为《礼记》第四十二篇,相传为曾子作,提出明明德、亲民、止于至善的三纲领和格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的八条目,被为儒家视为“入德之门”。所谓的大学家风,就是左、右两小门额前后刻着的八个字:体忠、行恕、型仁、讲让。

以大学为家风,给祠堂取名大学堂,这与嘉庆皇帝的圣训有极大的关系,曾鹗在文庙陪祭,聆听嘉庆皇帝关于《大学》的御论圣训,感触良多,《大学》得到嘉庆皇帝的重视,是道统渊源,为学之道,作为宗圣曾子后裔,应该身体力行,以大学家风为思想,去改变家乡的习风。恩赐牌坊上面的皇牌上刻“册貽”,乃因曾鹗陪祀有功受到特赐的恩典。

关于“片石留辉”的传说

据族谱记载,南宋初之高宗建炎三年(1129年),原居粤北南雄的曾仕行、曾仕贵两兄弟,因其时北面战乱,大量逃难者经江西沿梅关古道入粤之南雄。使南雄人满为患,动荡不堪谋生困难,曾仕行、曾仕贵两兄弟只好南下省城。在羊城小住不久,兄弟二人各依际遇分处谋生,临别之际依依不舍,途中共剖一石各持其半,约定作为日后子孙相认凭证。后曾仕行在番禺小龙村定居,曾仕贵则迁新安,裔衍今深圳宝安沙井镇新桥等村。

仕行、仕贵兄弟所斫之石是从沿途路中捡到一块特别精致河卵石,斫开后可合起来组成原型。河卵石状似猪腰,故宝安新桥村曾氏称“猪腰石”,说明约为猪腰大小,便于携带、收藏。新桥曾氏所持半边猪腰石于二十世纪六十年代失踪,长者云覩者众。现深圳宝安新桥曾氏大宗祠内清朝嘉庆年间所建“片石流辉”牌坊即纪念这个典故,可见证当时所斫的石是扁形猪腰状的河卵石。

而现存番禺小龙村曾氏大宗祠后花园的“荷包石”,传说是当时兄弟分别所斫开的石。因为放在地上吸收地气会逐渐长大,而深圳宝安新桥之石放在神台上吸不到地气,所以不会变大。然而,今番禺小龙村在曾氏大宗祠后院存放的“荷包石”,根本没有猪腰石的型格,体积宏大,与跑路便携相去甚远矣。据小龙村父老也承认,小龙村之“石”可能在很早时就遗失了,现存的“荷包石”,无剖开痕迹,重百余斤,而且此石是粗晶体结构,如若斫开必然碎裂成大小不一的碎块,在那个战乱年代,两兄弟斫开那么大的石头再带上路是不现实的,无理由要捡此石。大家认同,当年两兄弟身上带的应该是河滩上的鹅卵石,石质大异而存疑之。

再者、小龙村曾氏大宗祠后院“荷包石”前,在民国竖立一石碑,其碑文中载因南宋王妃事件被迫南下,此与族谱记载曾氏兄弟于南宋初建炎三年从南雄南下羊城,相去一百四十年,碑载已经是南宋末了,纪年不合。

册贻牌楼文字题款人物介绍:

腾光公:乾隆五十年乙巳岁贡,授潮州府澄海学训导,未仕。永兴桥重修人之一,大宗祠内石牌坊“大学家风”四字乃公所题。

应中公:嘉庆三年戊午岁贡,永兴桥重修人之一,大宗祠内石牌坊“大学家风”及“片石流辉”八字乃公所书。

鹗 公:附生、充山东孔圣庙掌书官 嘉庆二十四年己卯赞修邑志。

煜 公:乾隆三十九年甲午科,以书经中式举人。《新安县志》载公字挹川,领乾隆甲午乡荐,丁未以教谕借补韶州府曲江县训导,调署乐昌县教谕。到任,以振文教为己任,设帐於韶阳书院,多士宗之。历任十三年,曲邑科名鹊起,皆教泽所致。后卒於官,县令刘光晖为旌其额,曰:“儒林宗匠”。子诸生殿传、孙廪生澜,俱以一经世其家。大宗祠内石牌坊“片石流辉”四字乃公所题。 |